- Accueil

- Actu

- Culture

- Gastronomie

- Organisation

- Visiter

- Hébergements

- Excursions & billets

- Contact

Surnommée « l’Insubmersible Molly Brown », Margareth Brown, de son vrai nom, est une américano-irlandaise, célèbre pour avoir mené une vie marquée par le militantisme et l’engagement social. Petit bout de femme solide et téméraire, elle fait partie des icônes des nouveaux riches de son époque et s’est toujours démarquée par sa générosité, et sa capacité à rester connectés à la réalité.

Mais ce qui l’a rendu le plus célèbre reste sans conteste d’avoir compté parmi les rescapés du naufrage du Titanic le 15 avril 1912. Ultra populaire, elle reste à jamais l’un des personnages les plus marquant des individus ayant foulé le sol du paquebot… Et James Cameron lui-même n’a pas hésité à lui rendre hommage dans son film !

Vous voulez en savoir plus sur cette femme pleine de caractère ? C’est parti !

Margaret Tobin nait en 1867 à Hannibal, dans le Missouri aux États-Unis. Elle est la fille de 2 immigrés irlandais : John Tobin, et Johanna Collins.

Molly a 3 frères et sœurs. Les moyens financiers sont modestes mais la jeune fille grandit dans un milieu bienveillant, où on lui inculque les valeurs du travail, de la détermination et de la persévérance, des principes qui vont guider toute son existence.

Ses parents sont d’ailleurs membres d’une communauté de catholiques irlandais progressistes. Une adhésion qui va forger directement Molly dans ses idéaux et sa vision de la vie.

En parallèle, Molly évolue dans un environnement où ses parents lui inculquent l’amour de leur pays natal : l’Irlande. La famille tient à se rappeler d’où elle vient, et Molly grandit dans un cadre où la tradition et la culture irlandaise restent omniprésentes. Chez elle, c’est un peu l’Irlande… même à des milliers de kilomètres de l’île d’émeraude, île qu’elle n’a jamais visité jusqu’alors.

Cette éducation à l’irlandaise, Molly l’a toujours revendiqué, même bien des années plus tard. La jeune femme a souvent évoqué avec fierté ses origines irlandaises, soulignant l’importance de l’héritage culturel et de la force que lui conféraient ses racines.

Margaret Tobin poursuit ses études jusqu’à ses treize ans dans un établissement dirigé par sa tante, Marie O’Leary, avant de se lancer dans le monde du travail au sein d’une fabrique de tabac appartenant à Tobacco Company Garth. Cette expérience lui fait vite découvrir la dure réalité des journées exténuantes, des rémunérations minimes et des combats menés par la classe laborieuse.

En 1885, à l’âge de 18 ans, elle prend la route pour Leadville, une ville minière du Colorado, en compagnie de son frère Daniel et de leur demi-sœur, Mary Ann Collins, récemment épousée à un forgeron. Alors que Daniel trouve un emploi dans les mines, Margaret décroche un poste chez Daniels & Fisher Co, où elle est chargée du département des tapis et rideaux.

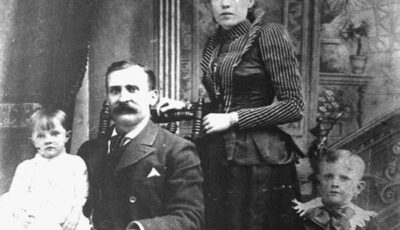

Molly Brown, son mari et ses enfants – Public domain

Durant l’été de 1886, Margaret croise le chemin de James Joseph Brown, surnommé J.J., qui a treize ans de plus qu’elle.

Fils d’immigrants irlandais et issu d’un milieu tout aussi modeste que les Tobin, James travaille dans les mines en qualité d’entrepreneur. Malgré son souhait initial de se marier avec un homme fortuné, Margaret choisit James par amour.

Ils se disent oui à l’église de l’Annonciation à Leadville le 1er septembre 1886. De leur union naissent deux enfants : Lawrence Palmer Brown, le 30 août 1887 à Hannibal, et Catherine Ellen Brown, le 1er juillet 1889 à Leadville.

Au début, le jeune couple s’établit à Stumptown, une bourgade minière créée en 1876, abritant une petite communauté irlandaise. Cette localité, proche des mines, offre des conditions de vie rudimentaires, particulièrement en hiver quand les chutes de neige abondantes du Colorado isolent Stumptown de Leadville.

En 1891, James Brown entame sa collaboration avec la Ibex Company, une entité fraîchement fondée. Il y occupe le poste de surintendant des mines, incluant le puits numéro 1, surnommé Little Johnny, réputé pour son extraction d’argent.

Mais les conditions de travail y sont particulièrement dangereuses : les galeries s’effondrent régulièrement, et les morts sont fréquentes.

Pur y remédier, James Brown a innove en créant un système de soutènement composé de bois et de ballots de foin pour renforcer les tunnels. Cette invention s’avère être un succès : elle sécurise le travail des mineurs et permet l’exploration plus profonde des mines, où ils finissent par découvrir d’importants gisements d’or. $

En reconnaissance de son ingéniosité, les dirigeants de l’Ibex Company lui attribuent 12,5 % des actions de la société et un siège au conseil d’administration. C’est le début de la fortune pour James Brown et Margaret.

Mais cet âge d’or va s’achever brutalement en 1893, suite à la révocation du Sherman Silver Purchase Act, qui entraîne une chute dramatique du prix de l’argent. Une situation qui précipite la fermeture des mines de Leadville, y compris Little Johnny.

Stumptown se vide progressivement de ses habitants, et devient l’une de ces nombreuses villes fantômes des États-Unis.

Malgré sa fortune toujours intacte (le couple enregistr epas moins de 5 millions de dollars cette année là), Margaret refuse d’oublier d’où elle vient. Aussi, elle s’investit dans des œuvres caritatives. Elle participe bénévolement à des soupes populaires et tente de mettre son existence au service des mineurs en difficulté. Un engagement salué par la communauté de l’époque !

En 1894, ils s’installent à Denver, dans une somptueuse demeure au cœur du quartier de Capitol Hill.

En 1902, les Brown se lancent dans un tour du monde débutant par l’Irlande, envisageant même de s’y installer à la retraite. Leur périple les mène également en France, en Russie, au Japon, et dans d’autres destinations exotiques, avec un intérêt particulier de Margaret pour le système des castes en Inde.

Toutefois, les voyages ne suffisent pas à sauvegarder leur mariage. Après vingt-trois ans ensemble, Margaret découvre l’infidélité de James, et ils se séparent d’un commun accord en 1909.

Margaret obtient une compensation financière et conserve leur maison de Denver, tandis que James s’engage à lui verser une pension mensuelle de 700 dollars. Bien qu’ils ne divorcent jamais officiellement, Margaret restera en contact avec James jusqu’à son décès d’une crise cardiaque en 1922.

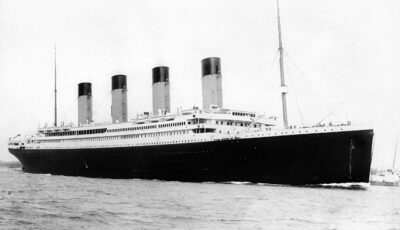

Le Titanic – Domaine public

Gagnant en indépendance après sa séparation d’avec James Brown, Margaret Brown saisit l’opportunité pour voyager davantage.

Le 24 janvier 1912, elle prend place à bord de l’Olympic, le navire jumeau du Titanic, direction l’Europe pour rejoindre sa fille qui suit ses études à la Sorbonne, à Paris.

En février, elles décident d’explorer l’Égypte, où, au Caire, elles font la connaissance de John Jacob Astor et de sa jeune épouse Madeleine, en lune de miel.

Le couple leur parle du Titanic, sur lequel ils s’apprêtent à voyager pour son voyage inaugural vers l’Amérique.

Lors de ce séjour, un voyant met en garde Margaret contre un danger en mer, un avertissement qu’elle prend avec légèreté.

De retour en France avec les Astor, Margaret s’installe dans un luxueux hôtel parisien sur la place Vendôme. Toutefois, un changement de plans survient le 9 avril lorsqu’elle apprend que son petit-fils, Lawrence Palmer Junior, est tombé malade.

Déterminée à rentrer au plus vite, elle se procure un billet pour l’Amérique sur le Titanic pour la somme de 27 livres sterling et 14 shillings.

Le 10 avril, elle embarque dans le train à destination de Cherbourg. Retardé suite à un incident à Southampton, le Titanic n’arrive à Cherbourg qu’avec plus d’une heure de retard, à 18h35.

Mrs Brown monte à bord via le Nomadic, le transbordeur destiné aux passagers de première et deuxième classe, tandis que ses bagages, incluant trois caisses d’antiquités égyptiennes destinées au musée d’art de Denver, sont chargés sur le Traffic avec les passagers de troisième classe.

À bord du Titanic, une amie, Emma Bucknell, exprime ses appréhensions concernant le paquebot, mais Margaret la rassure, minimisant ses craintes. Le Titanic lève l’ancre à 20h10, en route vers Queenstown.

Molly vit alors une vie de luxe dans les quartiers des premières classe, utilisant l’équipement du paquebot pour vivre un début de traversée idyllique.

Mais tout change dans la nuit du 15 avril 1912.

Lorsque le Titanic percute un iceberg à 23 h 40, Margaret Brown est absorbée par sa lecture et n’accorde que peu d’attention au faible bruit du choc. Alertée par des discussions dans le couloir, elle sort vérifier, mais ne voyant rien d’anormal, elle envisage de retourner à sa lecture.

C’est alors que James Robert McGough, un passager d’en face, la prévient de l’incident et suggère de se préparer. Peu convaincue par l’absence de signes évidents de danger, elle finit tout de même par se préparer à l’éventualité d’un départ précipité.

S’habillant rapidement, elle emporte 500 dollars et son gilet de sauvetage, laissant derrière elle livres, vêtements, et bijoux précieux. Sur le pont, elle participe activement à l’évacuation des femmes et embarque dans le canot n° 6.

Sur l’eau, elle défie l’attitude désagréable du quartier-maître Robert Hichens, commandant du canot, qui refuse de secourir d’autres naufragés. Malgré ses objections et celles d’autres passagères, Hichens persiste dans son refus, craignant que le canot ne chavire. La tension monte, surtout lorsque Hichens menace de jeter Margaret Brown par-dessus bord pour avoir contesté ses décisions.

Molly finit par renoncer… mais sa tentative de sauver plus de naufragés est devenu l’un des symboles des plus beaux actes d’héroïsme qu’a connu le naufrage du Titanic.

À l’aube du 15 avril, les passagers du canot n° 6, malgré le scepticisme du quartier-maître Hichens, aperçoivent des lumières au loin, signe d’espoir rapidement confirmé par Frederick Fleet comme étant le Carpathia.

La récupération par le Carpathia prend du temps en raison des conditions maritimes et de la dispersion des canots. À 6 h, le sauvetage des occupants du n° 6 est achevé.

Une fois à bord du Carpathia, Margaret Brown prend rapidement des initiatives pour aider, envoyant d’abord un télégramme rassurant à sa fille, puis mobilisant son énergie pour soutenir les rescapés. Elle réussit même à collecter 10 000 $ pour les plus démunis. !

De retour sur la terre ferme, elle est saluée comme une héroïne, et son histoire, marquée par la « chance des Brown », est largement relayée.

À New York, apprenant la guérison de son petit-fils, Margaret décide de prolonger son séjour pour continuer son engagement auprès des survivants. Frustrée par l’impossibilité de témoigner devant la commission d’enquête américaine en raison de son sexe, elle fait publier son récit dans le Herald Newport.

Elle y critique ouvertement la priorité donnée aux femmes pour l’évacuation, arguant que l’égalité des droits devrait s’étendre aussi en mer, et souligne l’importance de ne pas séparer les familles dans de telles circonstances.

En reconnaissance de l’héroïsme du capitaine Rostron et de l’équipage du Carpathia, elle initie la création d’un comité de survivants et leur remet des distinctions. Plus tard, elle assiste à l’inauguration d’un mémorial dédié aux victimes du Titanic à Washington.

Avec toutes ses implications, Molly Brown devient une véritable célébrité de par le monde. Tout le monde se plait à raconter l’héroïsme de ce petit bout de femme, profondément riche, mais toujours tournée vers les autres.

Mais ses engagements envers les mineurs, puis au sein du Titanic n’ont pas été les seul moyens pour la jeune femme de s’illustrer. Celle-ci a également participé plus tard à d’autres causes sociales, qui ont fait d’elle une véritable icône du militantisme.

En 1914, les femmes des mineurs en grève de Ludlow sollicitent son aide, écho de sa notoriété post-Titanic. La grève du charbon, menée contre les puissantes entreprises minières de la famille Rockefeller, est marquée par la demande de meilleures conditions de travail et de sécurité, refusées par les compagnies.

La situation s’aggrave avec l’expulsion des grévistes de leurs logements, leurs tentatives de survie sous des tentes, et l’escalade de violence culminant dans le massacre de Ludlow le 20 avril 1914, où grévistes, femmes, et enfants sont tués par la garde nationale.

Margaret Brown, alertée par la tragédie, intervient à Ludlow, prônant la modération tout en dénonçant les agissements de Rockefeller et en défendant énergiquement les droits des mineurs. Ses efforts, combinés à ceux d’autres activistes, contribuent à pousser Rockefeller à négocier, menant finalement à un accord entre grévistes et entreprises.

En 1914, à l’annonce de la guerre en Europe, Margaret Brown interrompt ses engagements politiques aux États-Unis et se rend en Picardie pour aider à soigner les soldats blessés au front. Plus tard, en 1924, elle collabore avec son amie Anne Morgan, une philanthrope américaine et fondatrice du Comité américain pour les régions dévastées, pour établir le Musée historique franco-américain au château de Blérancourt.

Ce musée est officiellement reconnu en 1931 comme le Musée national de la coopération franco-américaine. Peu de temps avant son décès en 1932, Margaret Brown est honorée de la Légion d’honneur pour son engagement pendant la guerre.

Margaret Brown s’éteint paisiblement dans son sommeil à l’hôtel Barbizon de New York, le 26 octobre 1932, victime d’une attaque d’apoplexie. L’examen post-mortem découvre une importante tumeur cérébrale. Elle repose désormais au cimetière The Holly Rood, dans le comté de Nassau, État de New York, aux côtés de son époux James Joseph Brown.

Kathy Bates dans le rôle de Molly Brown

Même après sa mort, Molly Brown reste un personnage célèbre de la diaspora irlando-américaine. Ses luttes sociales et sa bravoure durant le naufrage du Titanic la propulsent au rang d’icône populaire.

Mais le phénomène va prendre de l’ampleur grâce à James Cameron, qui sort le film « Titanic » en 1998. Il y présente de nombreux personnages historiques ayant affronté le naufrage… dont celui de Margaret Brown.

Incarné par une Kathy Bates aussi sympathique que tonitruante, les spectateurs se plaisent à découvrir cette figure de courage, qui a su rester humble malgré sa fortune. Une interprétation qui permet de raviver tout l’intérêt des gens pour cette américano-irlandaise au caractère bien trempé !